Outil d’intelligibilité et de commensurabilité et du réel, la carte est aussi le support de représentations d’une société humaine. Alors qu’elle est souvent décrite comme un objet neutre à la scientificité incontestable, elle obéit pourtant à toute une série de choix : sémiologie, orientation, centrage, systématique de projection… Lesquels sont souvent arbitraires, et en disent davantage sur la mentalité des cartographes que sur l’espace représenté lui-même !

Après avoir été sensibilisés à tous ces éléments, forts de toutes ces nuances conscientisées, les élèves de 1ère HLP se virent proposer la réalisation de différentes cartes. Celles-ci devaient synthétiser la représentation du monde propre à des peuples variés, à travers le temps et l’espace. Les élèves devaient tenir compte d’éléments géographiques concrets (capitale éventuelle, principales villes, éléments physiques comme les fleuves ou les montagnes…), de la cosmographie du peuple considéré, et de sa connaissance ou de l’absence de connaissance des autres contrées de par le globe.

Saurez-vous devine à quelle ethnie appartient chacune des cartes proposées ?

Il s’agit de la mezzo-amérique et des peuples précolombiens qui la peuplaient, et plus particulièrement des Aztèques. Ces derniers ne constituaient pas à proprement parler une ethnie, mais plutôt une alliance politique entre cités, organisée autour de rites communs. Prospère, cette civilisation était caractérisée par sa forte religiosité, remarquée par ses propres voisins précolombiens.

2.

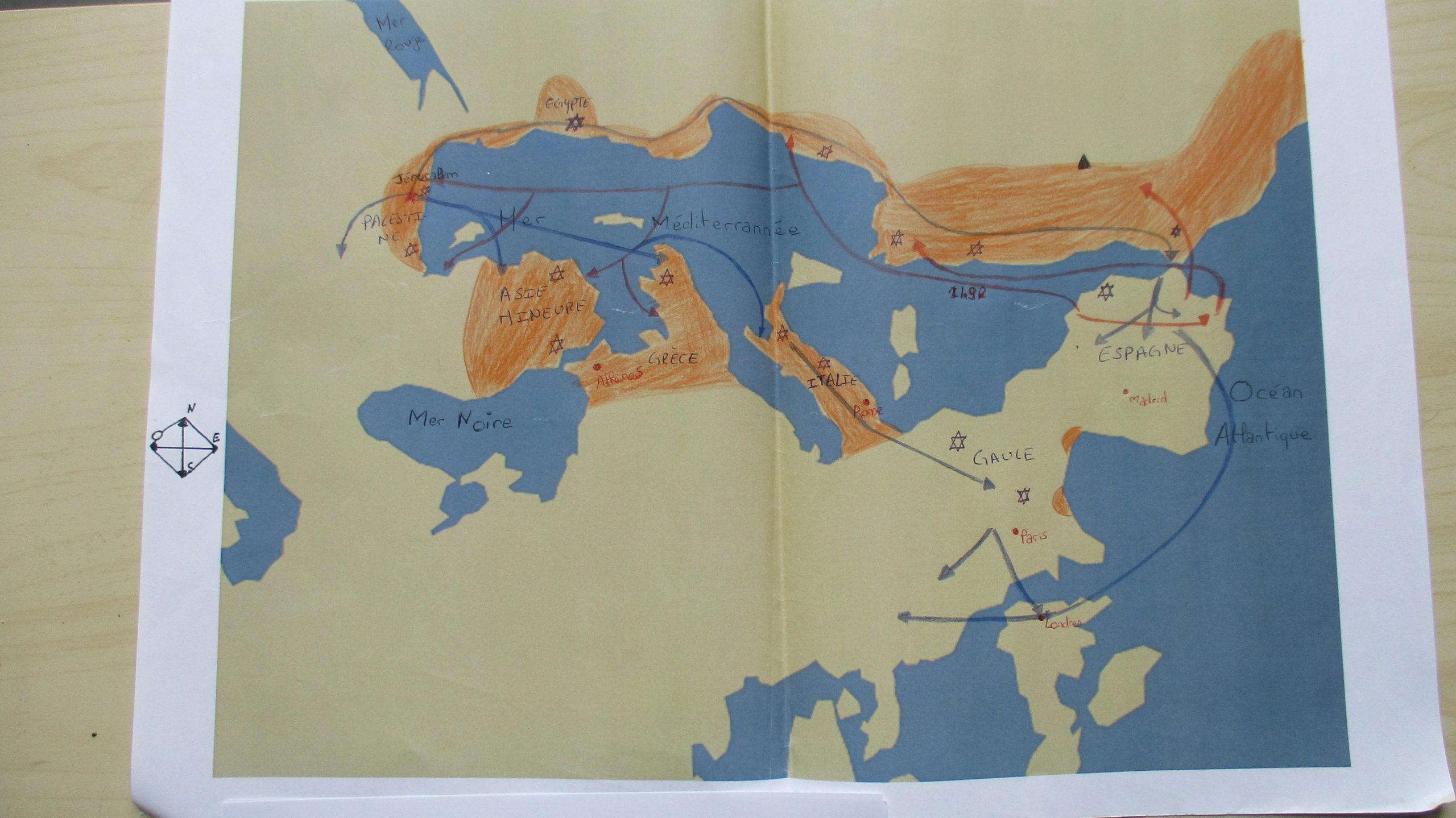

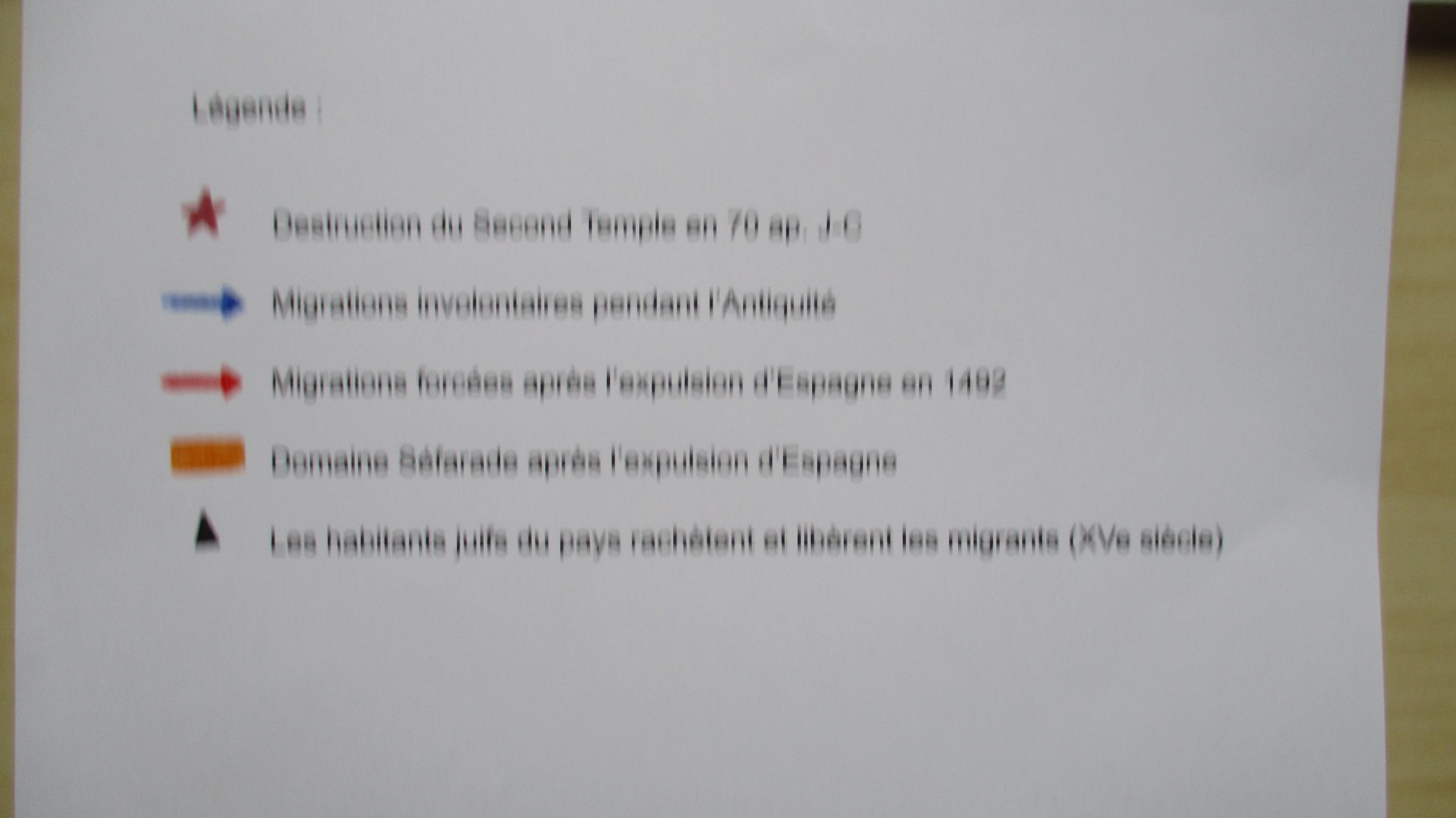

Les différentes diasporas juives, de l’Antiquité à l’orée des Temps Modernes. C’est tout un intermonde qui transparaît à travers ces flux, à l’intersection des mondes africain, européen, oriental, continental et maritime, musulman et chrétien. Alors que nombreux sont ceux qui font de cette histoire un récit de persécution et de rejet, il convient aussi de mettre en lumière les nombreuses et longues périodes d’intégration de ces communautés dans les territoires d’arrivée.

3.

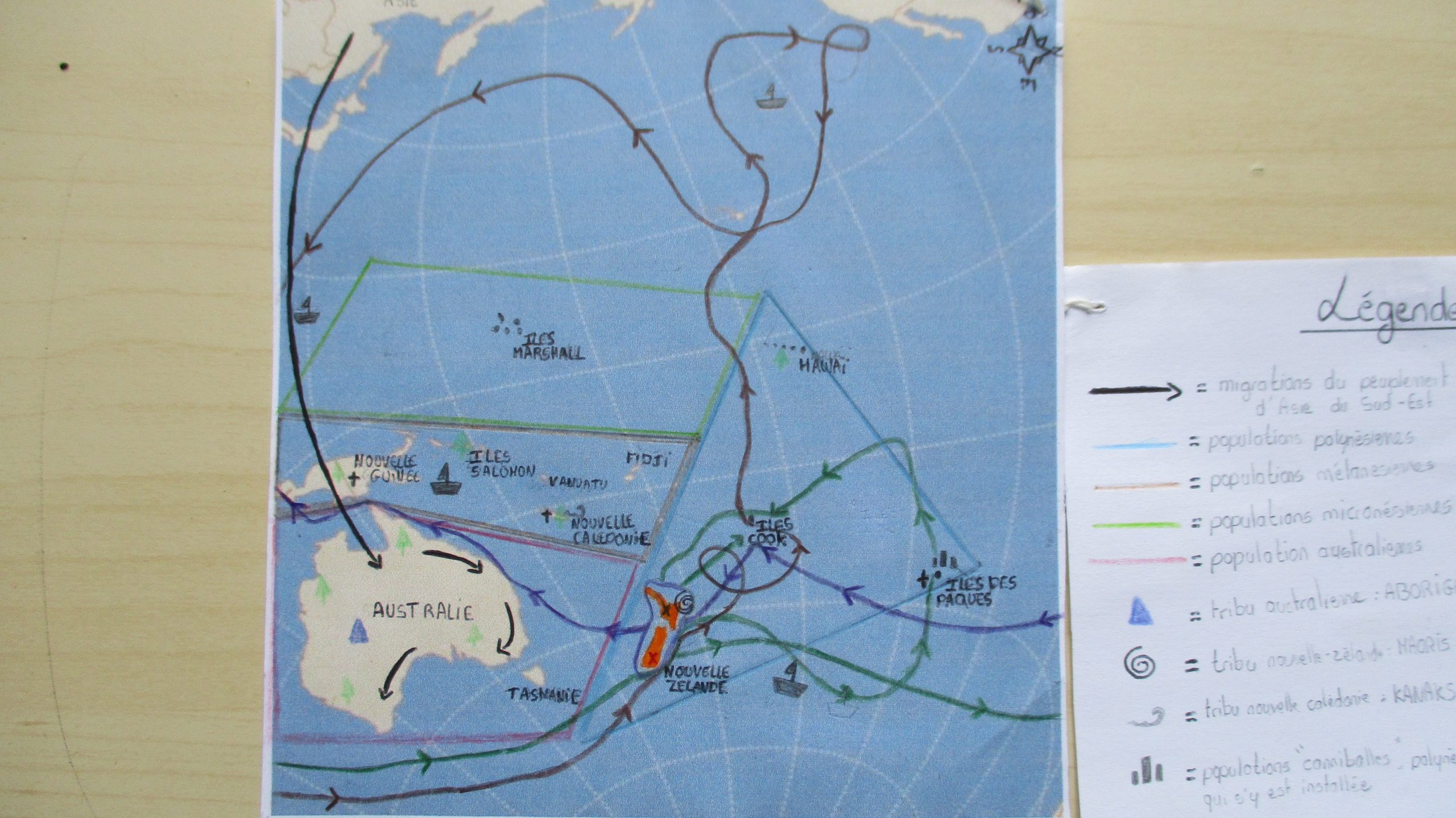

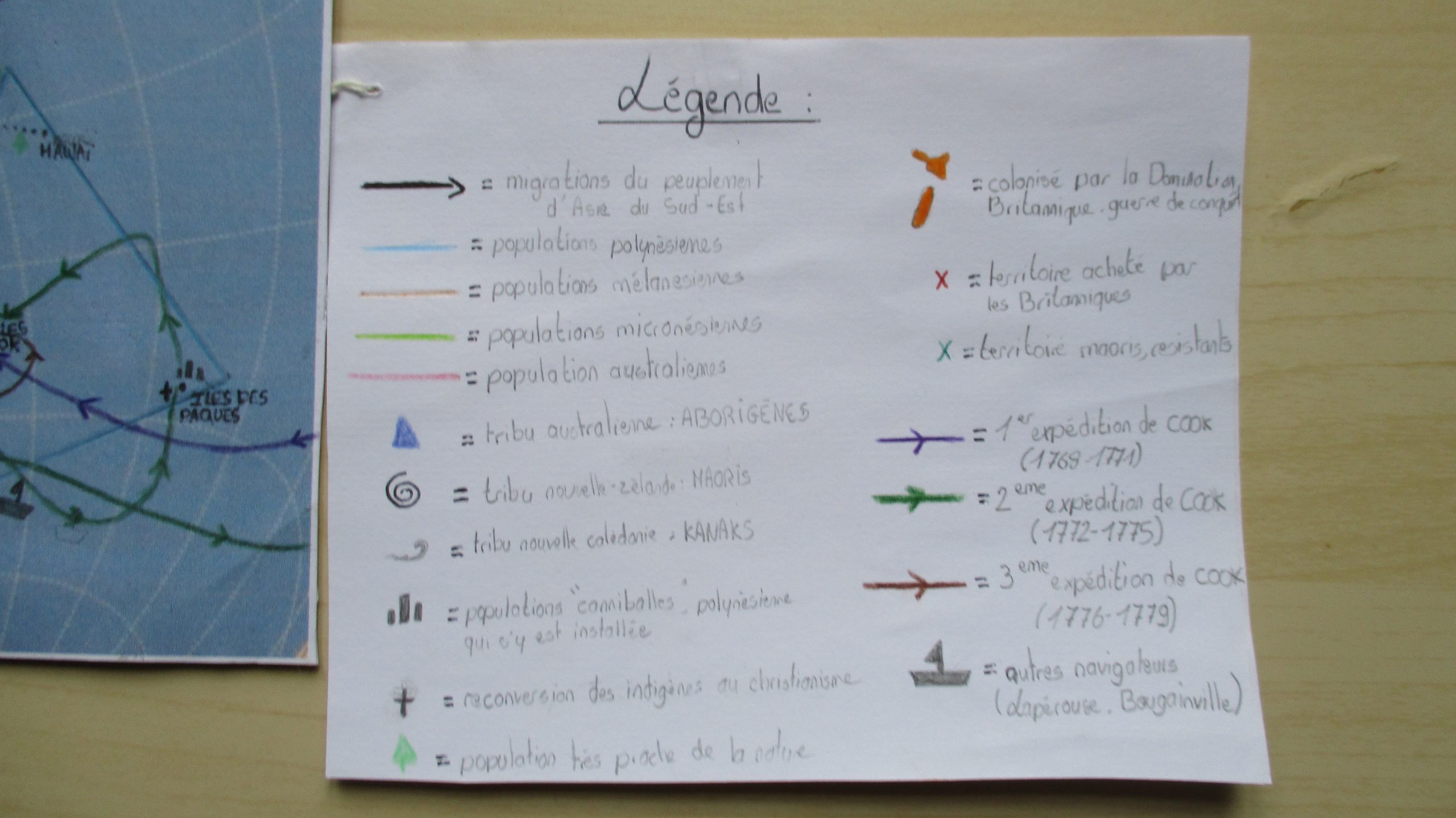

Le peuplement de l’Océanie par ses différentes ethnies, avant leur rencontre avec les navigateurs européens du XVIIIème siècle. L’Océanie fut peuplée par homo sapiens avant le continent européen lui-même, démontrant ainsi que les étendues maritimes ne constituaient pas nécessairement, pour tous les peuples et à travers tous les âges, un obstacle insurmontable !

4.

Le Japon de l’époque guerrière Sengoku, en marche vers le shogunat et une première forme d’unification (2ème moitié du XVIe siècle). C’est aussi le temps des tentatives d’invasion de la Corée, repoussées par les « navires-tortues » ennemis, et de la rencontre avec les Européens ayant mené à un isolationnisme strict de plusieurs siècles.

5.

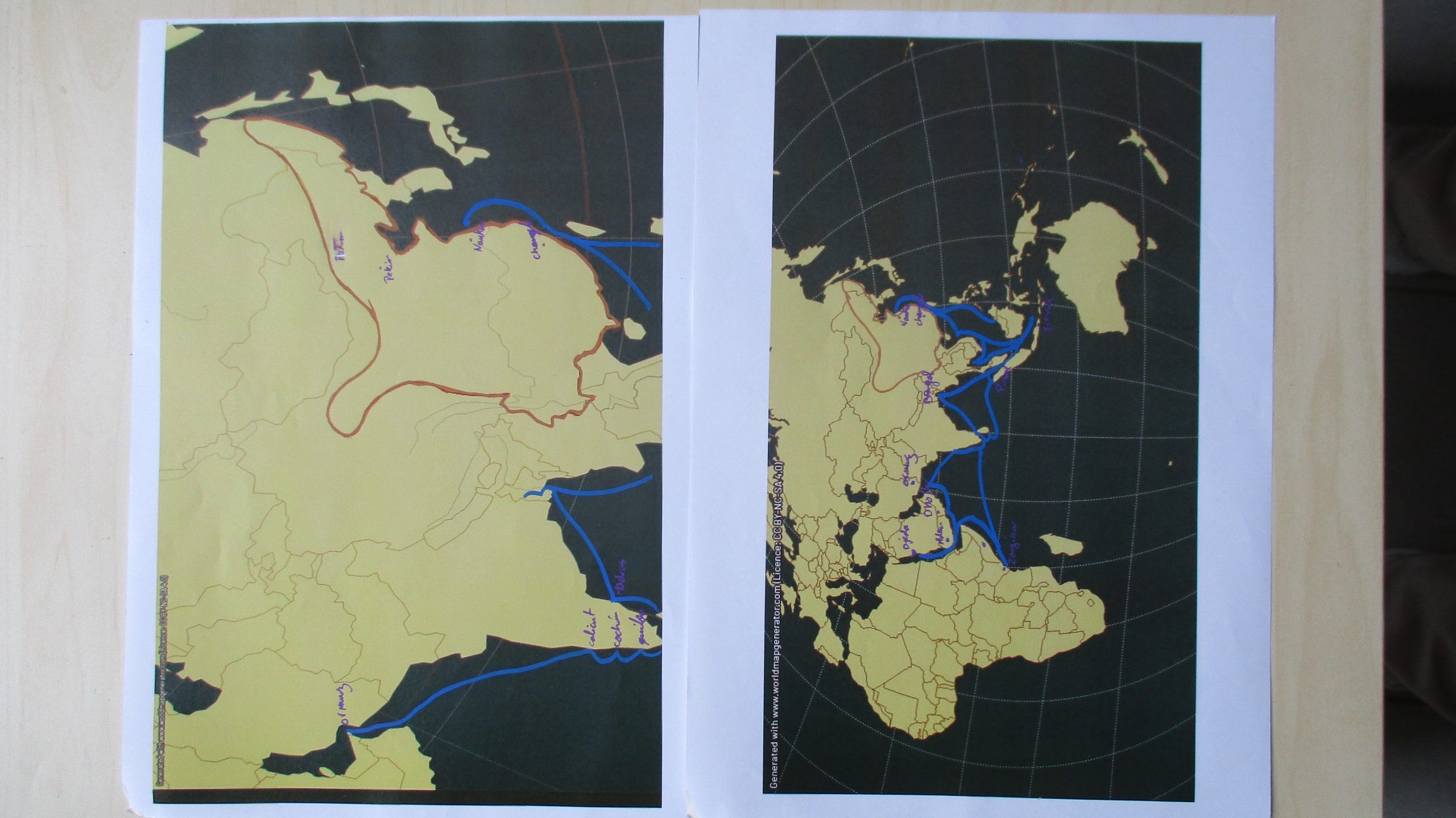

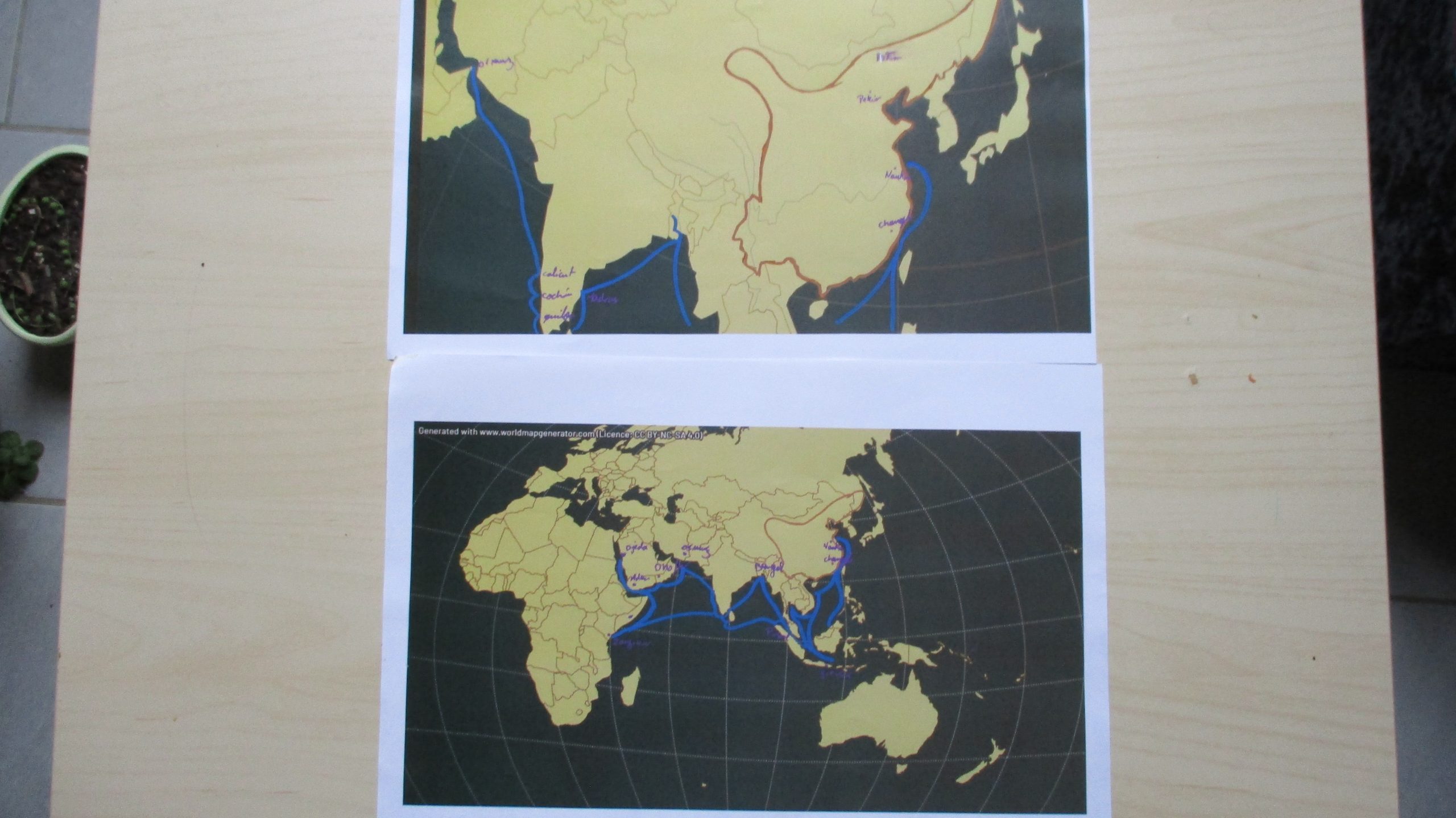

Les voyages de l’amiral chinois Zeng He, qui parvint, durant la première moitié du XVème siècle, jusqu’au Kenya actuel. La flotte déployée avait notamment une fonction diplomatique, commerciale, et scientifique. Elle était bien plus imposante que celle de Christophe Colomb, faisant un temps penser à certains historiens et marins que l’Amérique lui était accessible !

6.

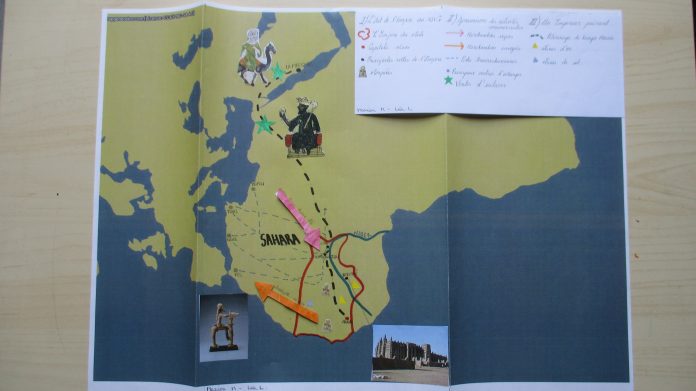

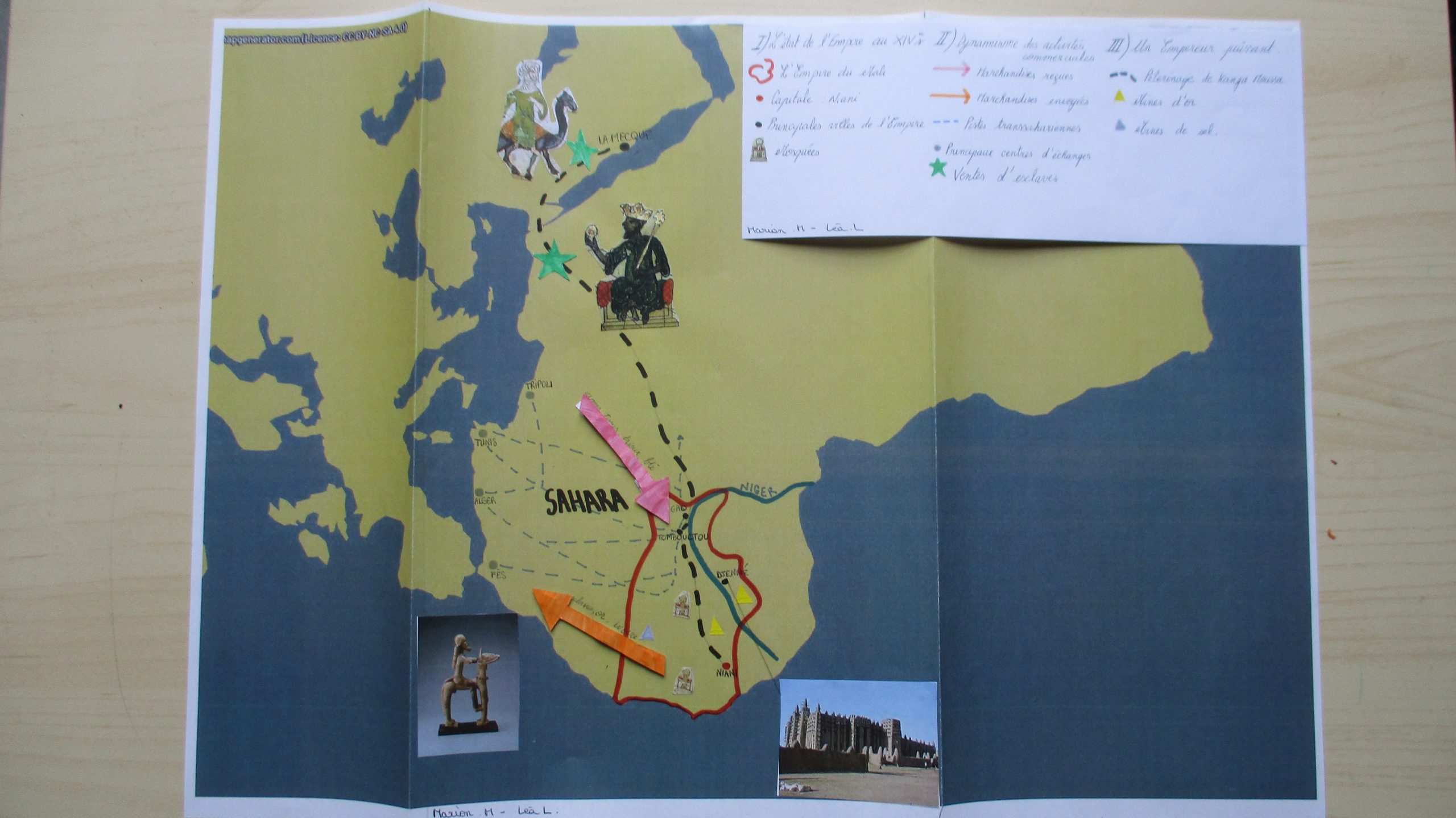

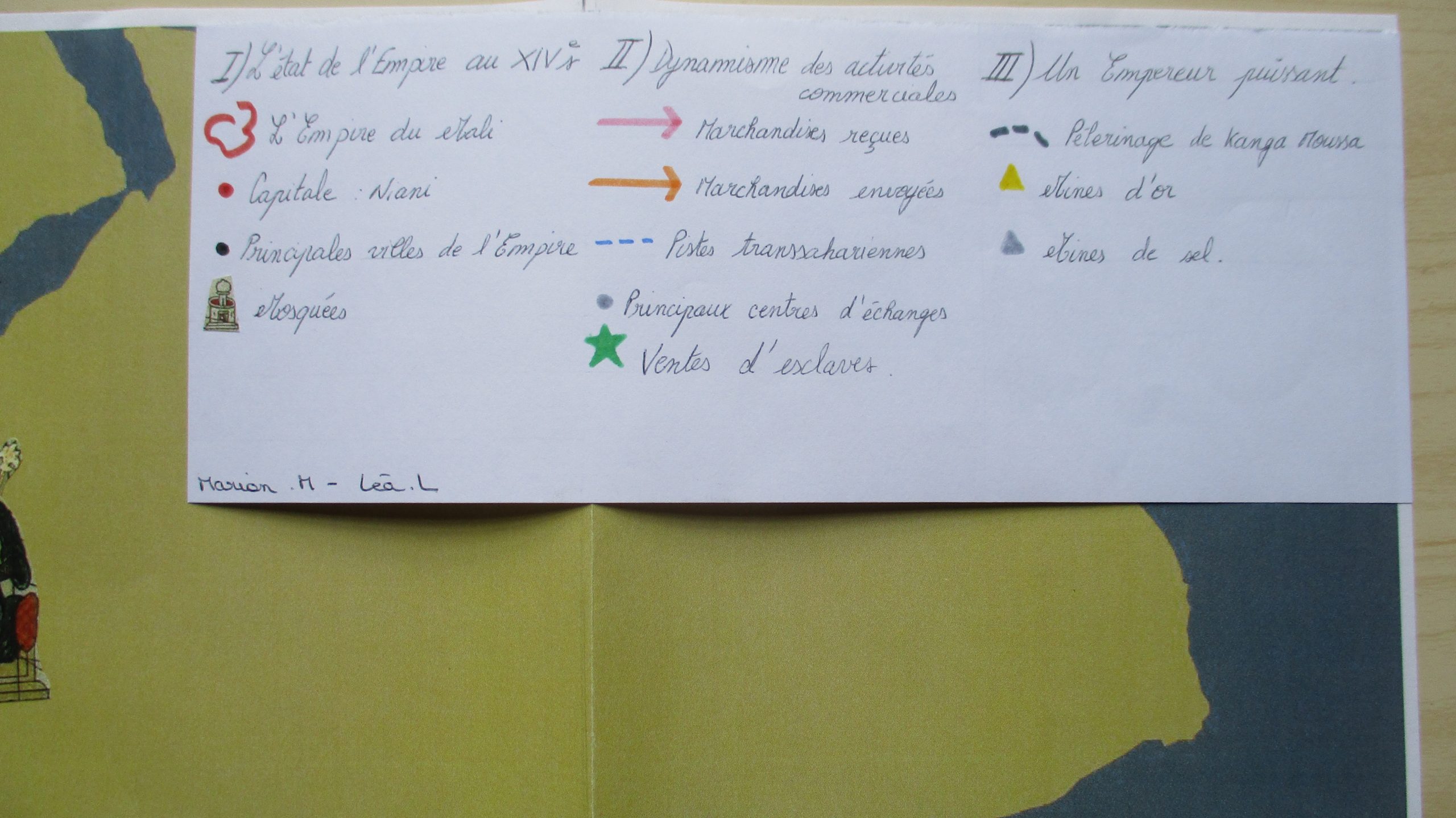

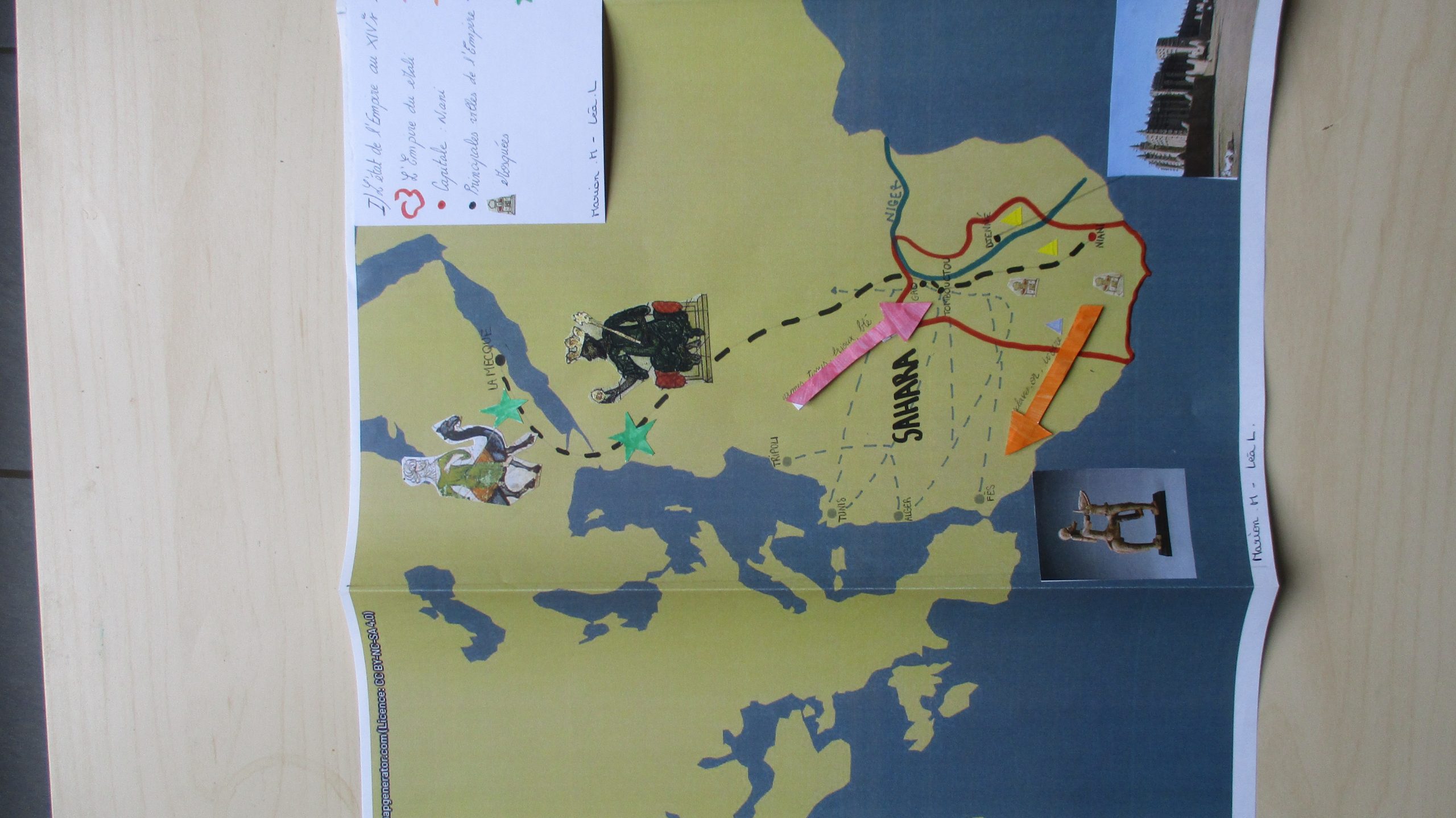

Le royaume de Mali au XIVème siècle, plus particulièrement au temps du roi Mansa Moussa, qui, musulman fervent, effectua son pèlerinage rituel jusqu’à la Mecque. Le Mali aurait été le principal pourvoyeur en or du monde médiéval, et son roi, l’homme le plus riche de l’époque !

7.

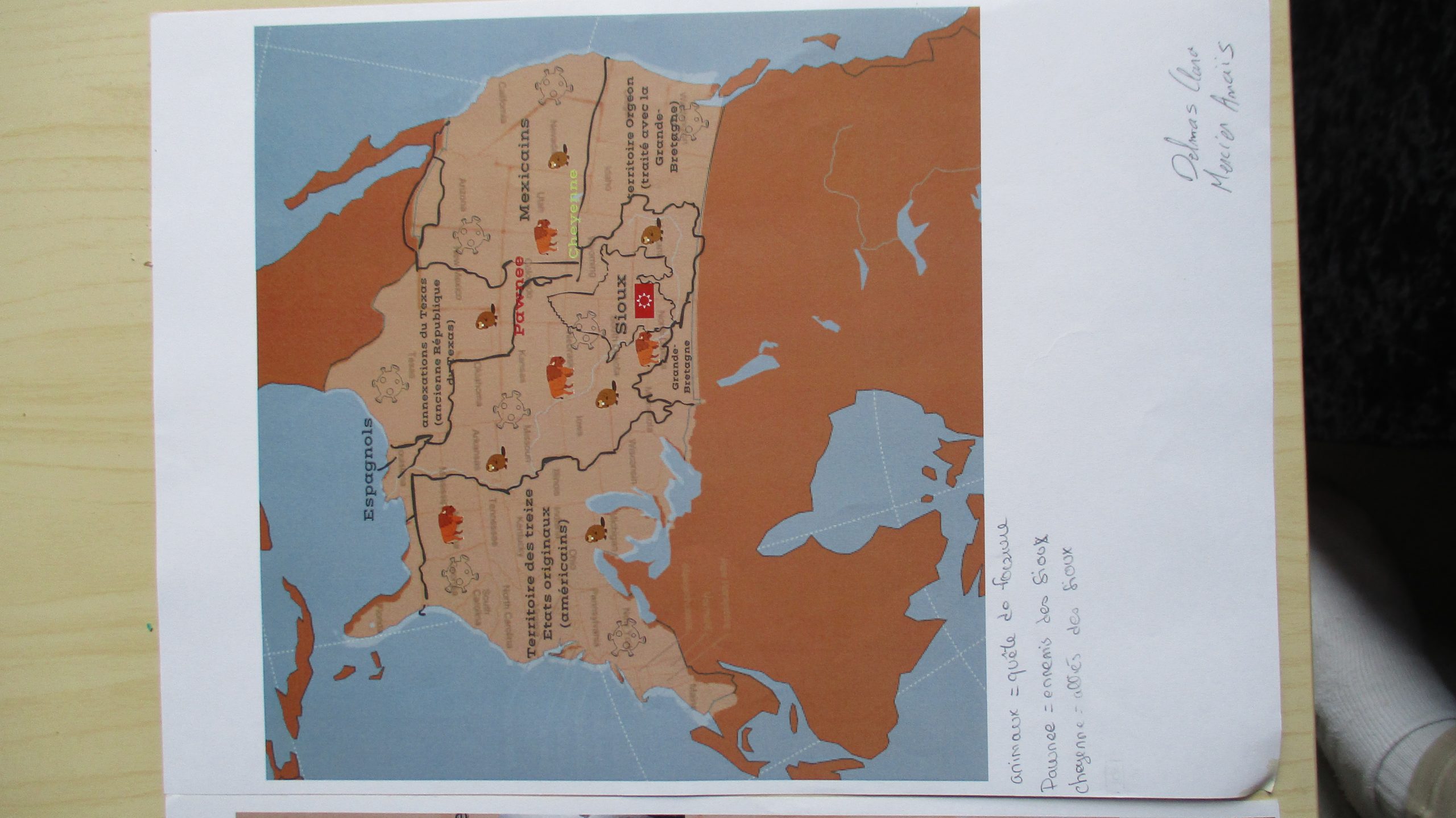

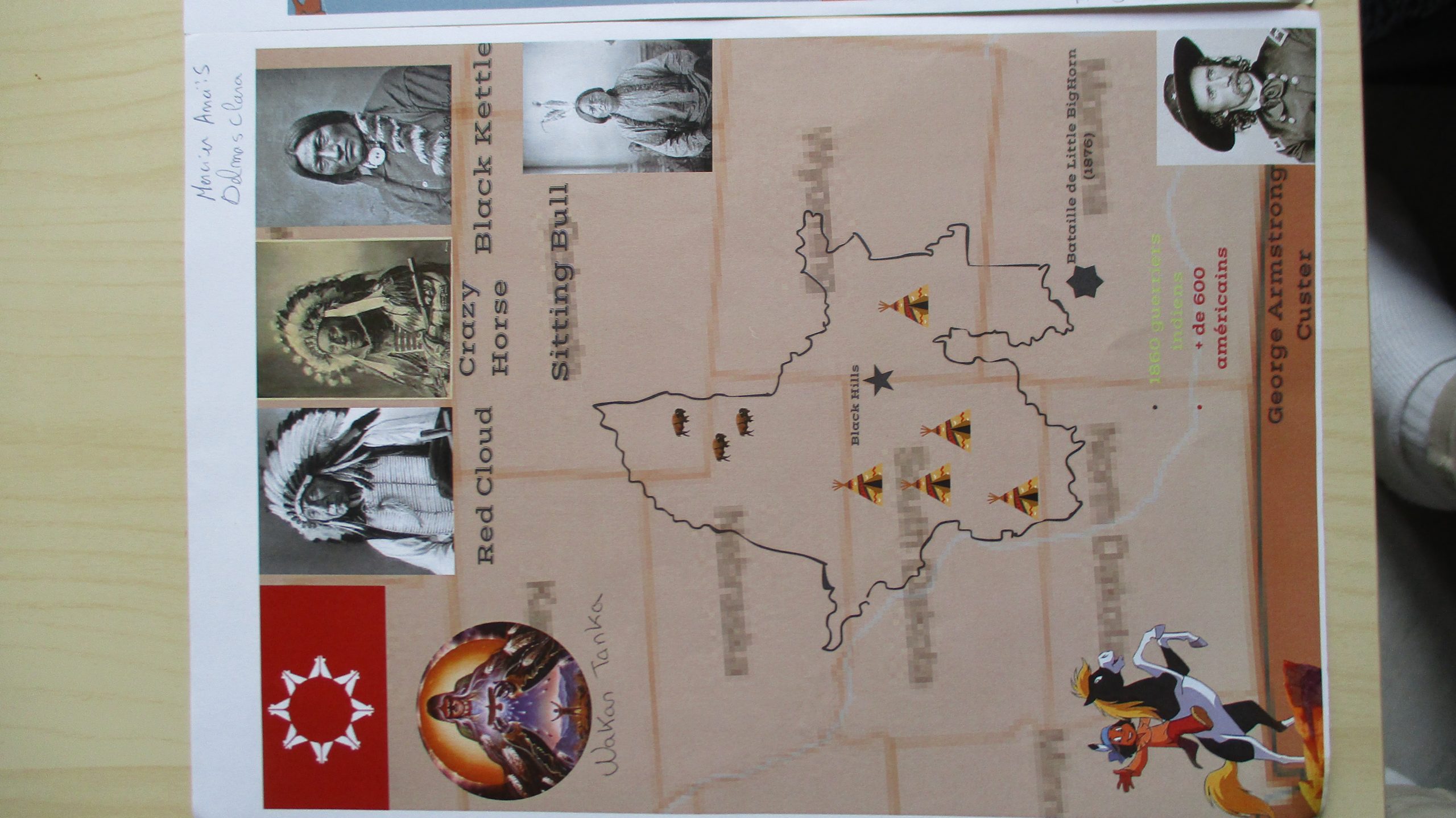

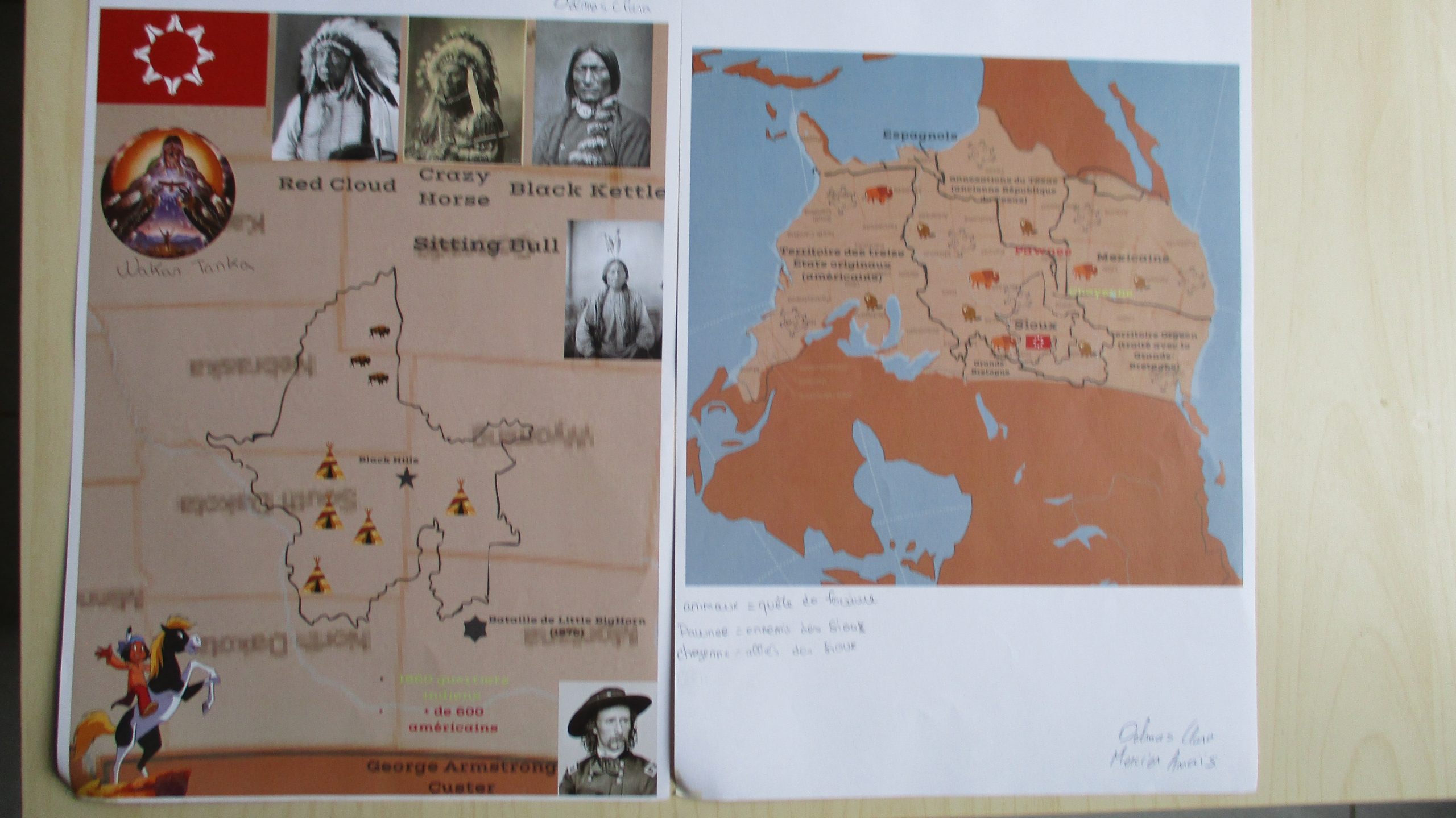

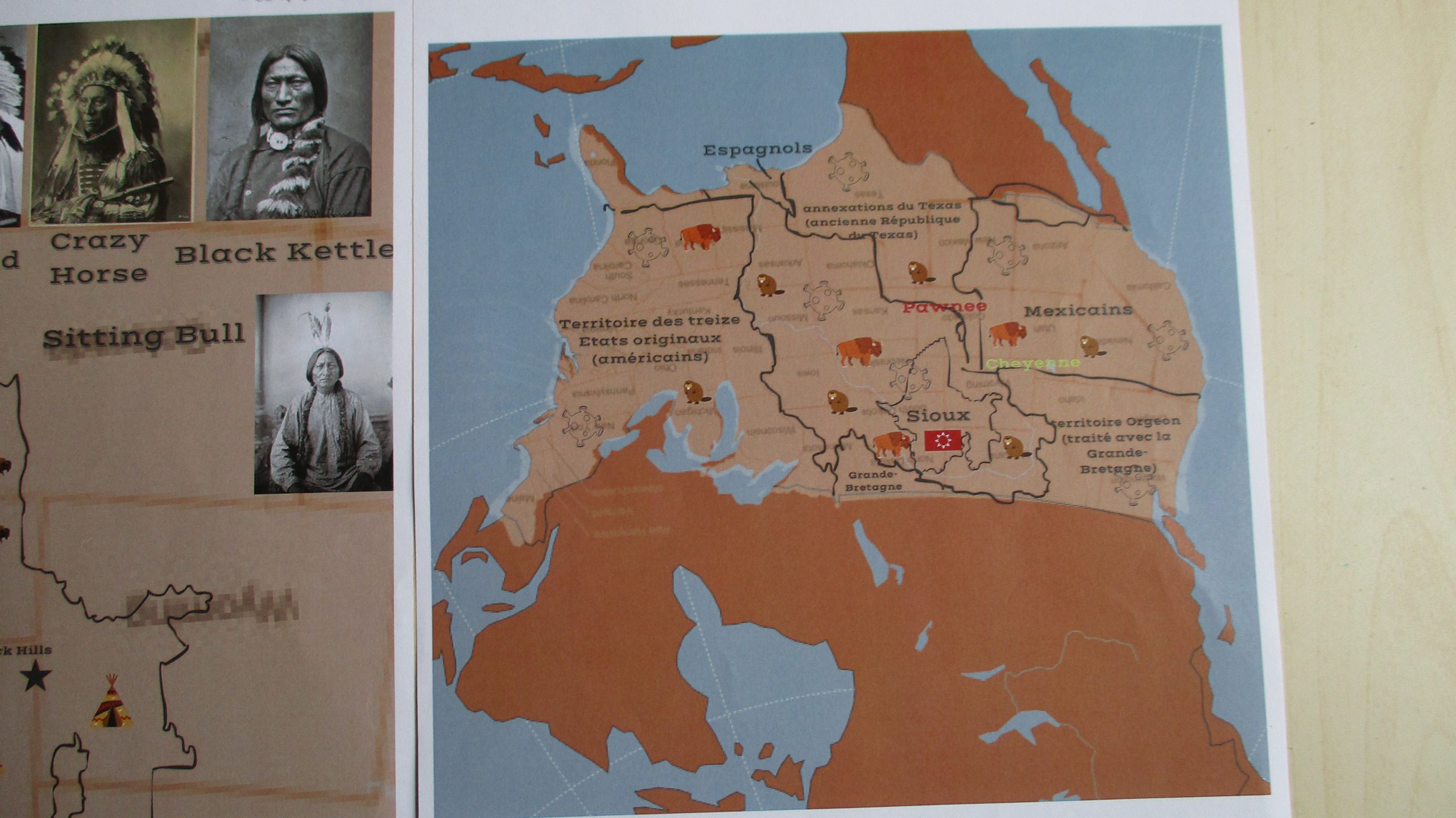

L’Amérique du Nord au temps des Guerres Indiennes, plus particulièrement dans la perspective des peuples des Grandes Plaines (Sioux). Les Amérindiens constituaient une mosaïque d’ethnies très différentes, y compris dans leur rapport aux colons. Leur langue, leur croyance, leur économie et leur diplomatie étaient souvent très différentes, et nombre d’entre eux connurent une histoire évolutive suite à l’invasion européenne. Ainsi, le cheval n’étant pas un animal endémique sur ce continent, le mode de vie des peuples équestres, véritable cliché de l’imaginaire du « Far West », ne préexistait pas à l’arrivée des colons, mais constitue déjà une forme d’adaptation à celle-ci !

8.

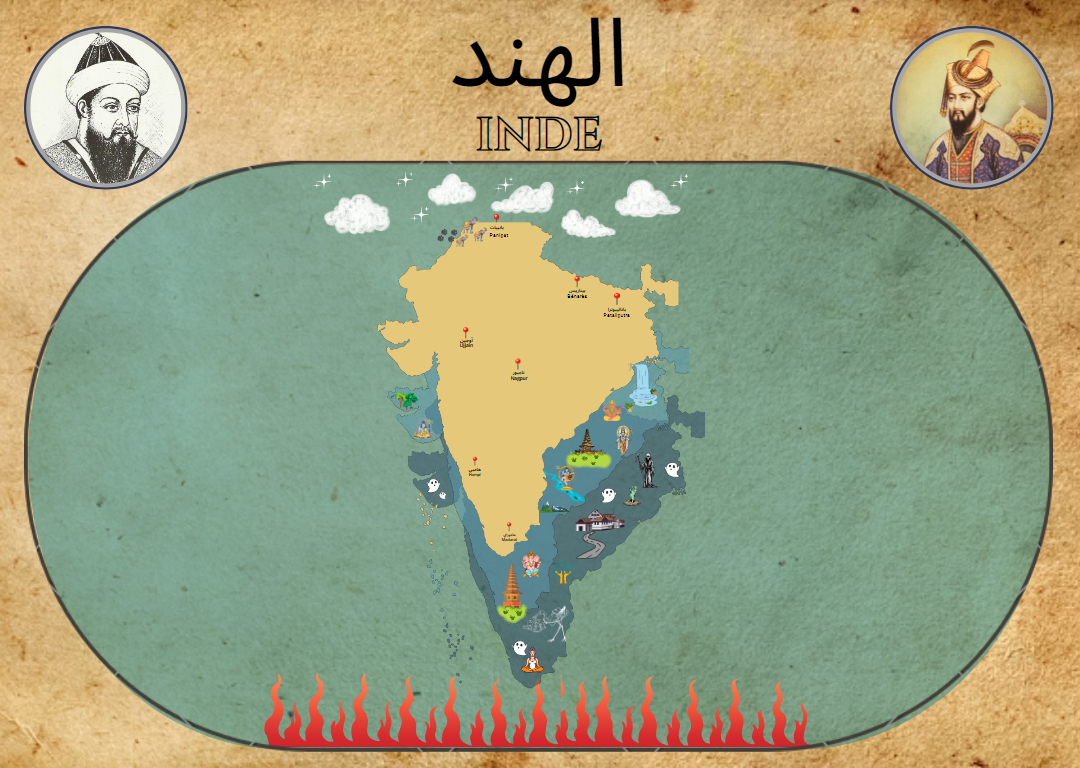

En 1526, les armées du roi de Kaboul Babur remportent la victoire sur les troupes du sultan Ibrahim Lodi de Delhi, notamment en raison de l’arme à feu employée contre les éléphants de ce dernier. Le souverain afghan, descendant de Tamerlan, fonde l’empire Moghol, qui domine le sous-continent jusqu’au XVIIIe siècle. Il marque l’apogée de la présence musulmane en Inde, avant de décliner sous les assauts des Perses puis des Européens. Le dernier Moghol est déposé par les Britanniques en 1858.